Por Gabriel Di Meglio

En 1834 se hizo pública la existencia de un club de partidarios fervorosos de Rosas, que luchaba por su vuelta y atemorizaba a sus contrarios: la Sociedad Popular Restauradora. Aunque se la suele vincular sólo con la violencia de la Mazorca, también tuvo un lado político destacado.

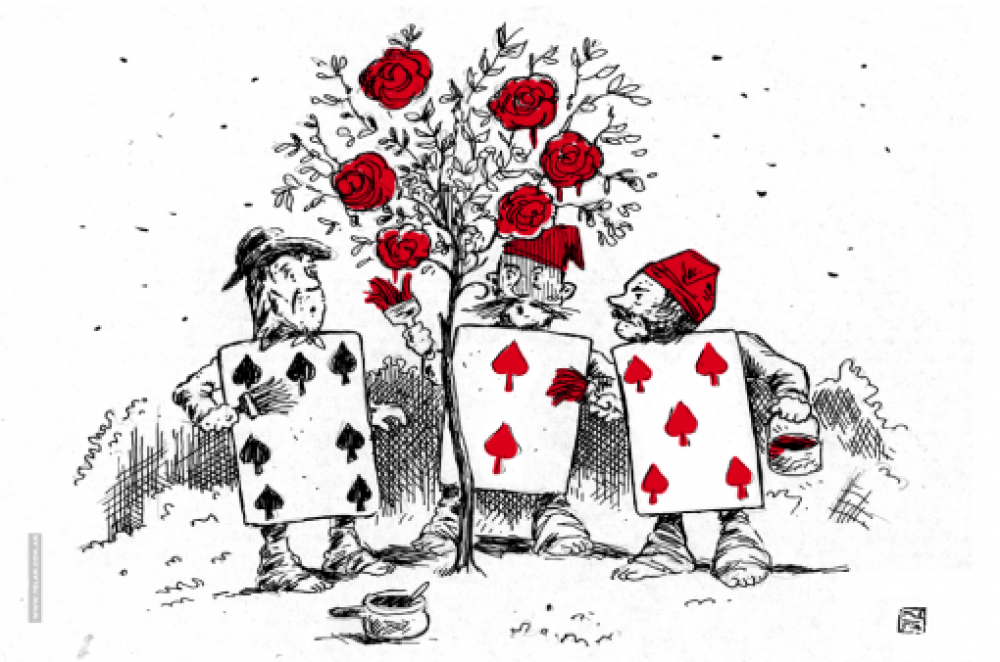

Cuando en octubre de 1834 los partidarios de Juan Manuel de Rosas se juntaron a celebrar en las calles el primer aniversario de la “revolución de los restauradores”, en la cual los federales “apostólicos” vencieron a los federales “cismáticos” –antirosistas– y los obligaron a abandonar el gobierno de la provincia, no estaban haciendo nada extraño. Por el contrario, era común en Buenos Aires que se festejaran los triunfos políticos, fueran electorales o de otro orden. No obstante, había ahora un rasgo inédito: la conmemoración estuvo protagonizada por un club político, la Sociedad Popular Restauradora, formado para apoyar explícitamente a un líder, Rosas. Eso no tenía precedentes.

Si bien desde la Revolución de Mayo existieron varias asociaciones políticas, como el “club” del Café de Marco, la Logia Lautaro, la Sociedad Patriótica y varias más, ninguna de ellas se filiaba explícitamente con un líder y trabajaba para él. Ninguna, tampoco, se autodenominaba “popular”. Era, entonces, una novedad.

Las dos facciones federales se enfrentaron en 1833 mientras Rosas se encontraba en una campaña contra los indígenas independientes. Fue su esposa, Encarnación Ezcurra, la que asumió el liderazgo de sus partidarios en ese conflicto. Fue ella también quien más tarde organizó a un grupo de seguidores fanáticos de su marido para que funcionaran siguiendo el ejemplo de algunas sociedades patrióticas del “trienio liberal” en España (1820-1823), promoviendo el regreso al poder de su líder –por ejemplo gritando en las calles– y presionando violentamente a sus enemigos, atacando los frentes de sus casas o insultándolos en la Sala de Representantes. Así nació la Sociedad Popular Restauradora.

Algunos de sus integrantes provenían de la elite de Buenos Aires, pero en sus inicios la mayoría pertenecía a los sectores sociales medios y también bajos. Poco después de su creación y durante años la presidencia de la Sociedad quedó en manos de Julián González Salomón, dueño de una pulpería en el barrio de San Nicolás –frente a donde hoy se levanta el Obelisco– que se convirtió en la sede de la organización. La pulpería había pertenecido a su hermano Genaro, quien había sido capitán de la milicia y se convirtió en un líder popular de alcance barrial después de la Revolución de Mayo. Genaro participó en distintas acciones políticas y fue fusilado después del fracaso de un levantamiento miliciano en el que se destacó en octubre de 1820. Julián, que también estuvo en la milicia, heredó el negocio y el capital político.

Un club político, la Sociedad Popular Restauradora, formado para apoyar explícitamente a un líder, Rosas. Eso no tenía precedentes.

Salomón era un ejemplo de bisagra social: antes de su nombre usaba el don indicando que no pertenecía a la plebe; de hecho tenía una buena posición económica y varios dependientes en su casa, además de que sabía leer (un importante bien social en la época). Pero también vestía de poncho, a la usanza popular y alternaba a diario con sus parroquianos de origen modesto.

Durante el primer gobierno de Rosas se convirtió en juez de paz del barrio de San Nicolás, cumpliendo el habitual papel de movilizar votantes en su barrio y controlar la mesa en las jornadas electorales. Actuó decididamente en el bando apostólico durante la lucha interna del federalismo y estuvo entre los fundadores de la Sociedad Popular Restauradora, que presidió hasta su muerte en 1846. Así se convirtió en una importante figura federal.

Una vez que Rosas volvió al poder en 1835, las acciones de Salomón a favor del gobierno consistieronen organizar y conducir las manifestaciones callejeras que mostraban el apoyo al Restaurador, en amenazar a sospechosos de unitarios, vigilar sus casas y en ocasiones asaltarlas para romper objetos y vidrios de color celeste, identificado con los unitarios. Estas tareas le eran en ocasiones encargadas por el mismo Rosas y se conservan cartas de Salomón explicando sus resultados al gobernador.

Sin embargo, nunca fue acusado de haber cometido crímenes contra individuos y ello lo diferencia –y también a otros– de la Mazorca, brazo armado de la Sociedad que surgió tras el bloqueo francés de 1838 y que protagonizó distintos asesinatos y vejaciones de opositores al rosismo, en particular durante los dos momentos conocidos como el “terror” en Buenos Aires: en octubre de 1840 tras el fracaso de la invasión de Lavalle y en abril de 1842 luego de la derrota federal en Caaguazú ante el general Paz. La Mazorca era dirigida por los comisarios Ciriaco Cuitiño y Andrés Parra, y todos sus integrantes eran miembros de la policía. Pero no todos los adherentes a la Sociedad eran mazorqueros.

La distinción es importante, porque sería un error identificar a la Sociedad Popular Restauradora tan solo con la violencia. Es necesario tener en cuenta también su otro lado y cualquier historia de las agrupaciones políticas en Argentina debería incluirla en el análisis. A la vez, una historia de los líderes de la política menuda, esa suerte de antecedente de los “punteros” sin los cuales es casi imposible entender el juego político, debe bucear también en aquellos tiempos turbulentos; debe ocuparse, si quiere ser eficaz, de figuras como los hermanos Salomón.

Comentá la nota